|

|

| 07 外断熱工法の効果 |

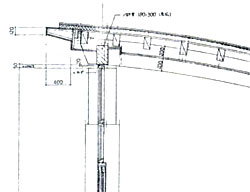

外断熱工法は内断熱と比べやはり安全な工法である。浪合フォーラムのⅢ期では前述した内断熱の夏期昼夜間温度差による結露の失敗を教訓に、野地板の上に発泡スチロール35mmを載せ、その上にステンレス溶接工法を行う外断熱工法を採用した。しかも野地板の直下部の空気が流動するように、母屋の上に垂木を組む工法としたのだ。この工法ではさすがに結露等の問題は一切起こらない。ただし、意匠的に垂木と断熱材の厚さの分だけ屋根が厚くなり、さらに屋根端部では断熱材が不要な位置でステンレス板が1段下がる上段付きのぼてっとしたデザインとなるのが気になるところである。

屋根部に比べて、外壁部ではなかなか外断熱はしにくいのが現状である。これは今後の意匠状の大きな課題であると思っている。小玉祐一郎氏は秋田の飯田川小学校で屋根から外壁全体をステンレスの板でくるんだ、完全外断熱の工法をモデルとして提示してくれたが、意匠的には特殊な解決方法と思われ、一般解にはならないと思っている。野沢正光氏はいわむらかずお絵本の丘美術館で外断熱を木板で行っているが、この方が普遍性はあると思われる。

壁全体を断熱することは私にとって、デザイン的な手法と矛盾することが多く、RC造のバルコニー等からのヒートブリッジを無くすことが難しいことと同様にうまい解決方法が見つからないでいる、悩み多い課題である。例えば、柱型を室内に出さずに柱の内面に壁を造ろうとすることと、外断熱工法は外部の突出した柱型をもくるまなくてはいけないのかと悩んでしまう。また、柱梁の構造部を強調し、柱梁と壁部分をスリットで分けようとするような、壁の部分を二次部材と見せるデザインとも矛盾するのだ。

RC造のバルコニーがヒートブリッジになるということも、理屈では分かっていても、これも他の解決方法が見いだせないでいる課題の工法である。近年、外断熱工法がもてはやされてきているが、現在のところ、木製外壁と蔵づくり以外にはぴったりしたデザイン手法を見いだせないでいる状態である。 |

|

|

|

| 外断熱工法断面詳細図 |

|

| 「エコマテリアル百話」掲載0110 |

|